まずは国家資格キャリアコンサルタントを目指したい

キャリアコンサルタント試験サイトはこちら

キャリアコンサルタントとしてさらに上を目指したい

キャリアコンサルティング技能検定サイトはこちら

オリンパス株式会社 高山 美穂様

総務業務を行いつつ、キャリア支援に取り組まれご活躍中のオリンパス株式会社 、高山様をご紹介いたします。景気に左右されないキャリア支援を目指し、内製化に取り組まれ、それが見事に機能する体制を築かれたお話はとても頼もしく、そしてその活動を楽しんでいらっしゃるように感じました。社員の皆様がコンスタントにキャリアカウンセリングを活用されるのは、高山様をはじめ志を同じくする仲間が、ご自分の会社と社員に対する深い思いをもって取り組まれているからこそだと強く感じます。高山様がキャリアの相談にかかわる仕事にいかにやりがいを感じていらっしゃるか、インタビューをお読みいただくとお分かりいただけると思います。

───高山さんの現在のお仕事とキャリアコンサルタント資格との関連について教えてください。

現在はオリンパスのHR(Human Resource)に所属しており、2つの業務を担当しています。メインとなるのは人事総務関連で、持ち株会の事務局などの業務です。もう一つは組織開発で、キャリア形成、キャリア開発関連です。

キャリアコンサルタントの資格は2017年に取ったのですが、その頃の担当は総務のみだったので、せっかく取得した資格を活かせない状況でした。でも、当時の総務部長の奥様もたまたまキャリアコンサルタントの資格取得を目指されていて、部長がこの資格の内容をよくご存じでした。それで、私に部内のメンバーに向けたワークショップをやってみないかと声をかけてくださいました。このワークショップが私にとって最初の転機となりました。

このワークショップの活動がきっかけで、「キャリアコンサルタントの高山」として社内に知れ渡ってきて、私自身も「勝手にキャリコン」と名付けて相談活動をしていたところ、2018年頃研究開発(R&D)部門で全社に先じてキャリアコンサルタントによるキャリアカウンセリングをやってみるという話が進んでいて、そこでR&D部門のキャリアコンサルタントと私をつないでもらいました。これが二つ目の転機です。

その結果、2021年にセルフキャリア・ドックを含めた全社的なキャリア形成支援体制が正式に立ち上がりました。

───高山さんのキャリアコンサルタントの資格は現在では社内でしっかり生かされているんですね。高山さんがキャリアコンサルタントを目指されたきっかけは何だったんでしょうか。

私がキャリアコンサルタントを目指した理由は3つあります。まず1つめは私の専門が心理学だったということです。大学院まで心理学を勉強していたので、働くにあたって心理学を活かせる仕事に就きたいと思っていて、キャリアコンサルタントは希望する仕事に近いと思いました。2つ目は、周りにキャリアのことで迷ったり自分のやりたいことのわからない人が結構いたりして、私に何かできないかと思ったことです。3つ目は、私自身20代の頃、転職を何回か経験して迷った時に相談する人がおらず、あの頃の自分みたいな人の力になれたらと考えたことです。私の場合、転職の度に根本的な問題を解決しないまま次の職場に移っていたので、短期間で転職を繰り返してしまいました。

_xlarge-e1736382175666-1024x788.jpg)

───大学では心理学を学ばれていたんですね。ご専門の心理学を生かしてキャリアコンサルタントとして働かれ、今では全社的な活動にまで発展しているとのことですが、現在のオリンパスさんのキャリア形成支援体制について教えていただけますか。

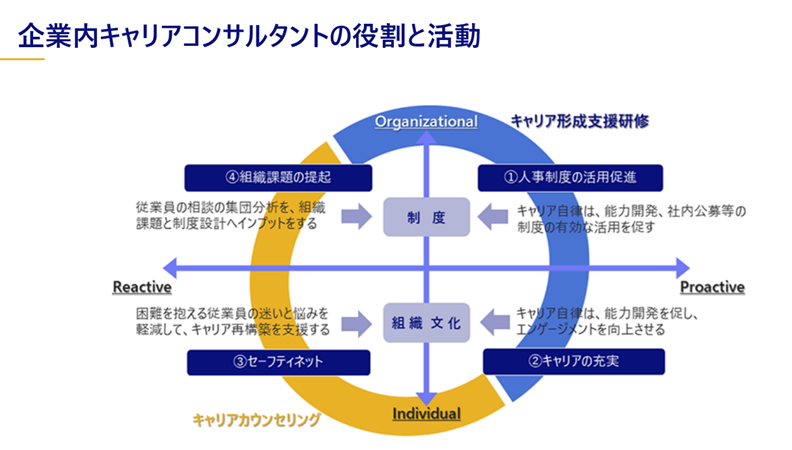

当社はキャリア形成に対する考え方として「社員一人一人がキャリアビジョンを明確に持ち、自ら次のステップに向けて能力開発を進めつつ様々な経験を積むことで、年齢にとらわれず希望する職務やより高度な職務にチャレンジすることができるようにサポートする」と宣言しています。具体的に言うと、まず従業員個人がこれまでの自身のキャリアの棚卸しを通して今後のキャリアデザインを行い、次に上司と将来を見据えたキャリア面談を実施、その後自分のキャリア志向に基づく能力開発などのアクションにつなげ、キャリアを構築していく、というステップで進められていきます。

その仕組みとして、当社でもセルフ・キャリアドックを制度化し、キャリア形成支援研修とキャリアカウンセリングを組み合わせて、従業員の主体的なキャリア形成を促進するための取組みを行っています。ですが社員だけでも1万人を超えており、一定の期間中に全員に研修を提供するのは無理なので、30歳、40歳、50歳といった年齢の節目に、それぞれのタイミングで必要な内容を提供しています。キャリア形成支援研修を受講した人は、その後任意でキャリアカウンセリングが受けられます。

───御社のキャリアカウンセリングはキャリア形成支援研修の受講者を対象としているのですか。

いえ、キャリアカウンセリングについてはセルフ・キャリアドックの対象者だけでなく希望すればいつでも受けることが可能です。当社におけるキャリアカウンセリングはすべて社内のキャリアコンサルタントで対応しています。

───御社ではキャリアカウンセリングが内製化されているということですね。それは会社の方針なんですか。

会社では財政状況が厳しくなると最初に削られるのは人材開発費や研修費といった人材支援関連の部分になると思うんですけど、当社もこれまでは予算削減の際、外部講師へ依頼していた研修、キャリア支援の研修も含めてカットされてしまい、研修そのものがなくなっていたんです。だからこれからは景気の影響などで予算が削減されても能力開発の機会が奪われないように、継続的な支援をできるようにとキャリア支援関連は社内で完結できたほうがいいということで、内製化を目指しました。現在は10名のキャリアコンサルタントで対応しています。

───予算に左右されない体制を築いたということですね。財政状況が厳しい時期には能力開発事業を削減対象としていた御社でキャリアカウンセリングを普及するにあたっては、やはりご苦労があったのではないですか。

2019年以降当社はそれまで主力であったカメラ事業の売却など、いろいろな変革を経てきました。あの頃は今のようなキャリア形成支援体制が確立されていなかったので、従業員もいわゆる自律したキャリアビジョンというのは描けていない人が多かったんじゃないかと思います。キャリアカウンセリングを始める当初は管理職から離職率が上がるんじゃないかといった懸念の声もあったようです。でもHRのトップから管理職に対して「キャリアカウンセリングとは何か」などを丁寧に説明してもらうことで徐々に受け入れられていったと思います。だから今こうして考えてみると、キャリア形成支援制度をスタートさせるにあたって、大きな苦労はなかったような気がします。制度が始まってから3年たちますが、キャリアカウンセリングの申込みも途絶えることなくコンスタントにあるんですよ。

_xlarge-1024x683.jpg)

───御社ではキャリア形成支援やキャリアカウンセリングが順調に浸透しているんですね。

キャリアカウンセリングの普及という意味では、社員も一役買ってくれています。キャリア研修の受講後、試しにキャリアカウンセリングを受けた社員が「社内にこんなにいいものがあったんだ」と感心して「部下にも勧めてみるよ」と言って、実際に後日部下の社員が相談に来たこともあります。

社内とはいえ、キャリアカウンセリングのような「なんだかわからないもの」に対しては最初みんな近寄りがたい気持ちもあったと思うんですけど、経験すると「来てよかった」と言ってくれる。そういう口コミの力って強いと思います。また今はキャリアカウンセリングを受ける気がなくても、一年後悩んだときにふと思い出してくれたらいいんです。まずは一回受けた人から「結構いいものだよ」というふうに広まるのがいいなと思っています。

スタートした頃は、社内にキャリアカウンセリングのイメージが定着していなかったので、批判が出ないように恐る恐るというか、ゆっくり浸透させることを目標としていましたが、3年続けてきて今はいろんなところから声がかかるようになり、こちらから能動的に動けるフェーズ2の時期に入ったかなと思っています。

───キャリア形成支援体制のフェーズ2に入られたということで、さらに前進できそうな感じですね。ここまでオリンパスさんのキャリア形成支援やキャリアカウンセリングが発展してこられたのは高山さんたち、キャリアコンサルタントのレベルが高かったということじゃないでしょうか。

どうでしょうか。でもアンケート結果をみると8~9割の社員が「この施策自体がいい」という回答で、実際に話してみてどうだったかについては8割弱が「話したいことは話せた」と答えてくれています。中にはちょっと手厳しいというか、もっとコーチング的なものを期待していたとか、具体的なアドバイスが聞けると思っていたというような回答もありますが、それはそれとして、まずはキャリアカウンセリングというものを理解してもらえたからよかったんじゃないかと思っています。

───「この施策自体がいい」との回答が8~9割というのはすごいですね。そのことについて高山さんご自身はどのように捉えていらっしゃいますか。

この施策にこれだけ肯定的な評価が得られたということは、逆に言うと、これまで社員の人たちは上司とも同僚ともある意味あまり話ができていなかったということだと思うんです。そのような状況で一人ひとりの話をじっくり聴くのが私たちキャリアコンサルタントの役目だということです。社員の人たちはわざわざ勤務時間中に時間を割いて相談に来てくれるのだから、我々も責任をもってきちんと対応していかなくては、という思いで3年間取り組んできました。当社は社員数が多いため、同じ企業でもHRはいわゆる“利害関係のない第三者”でいられるんですね。上司でもなく評価者でもなく、しかし会社の状況はよくわかっている、そんな立場の人間と話ができるということ自体、有意義に捉えてもらえたのではないかと思っています。

───企業内キャリアカウンセリングがとてもうまく機能していることがうかがえます。制度の運営が順調なのは高山さんたちの地道な活動のおかげですか。それとも社員の意識が変わってきたということでしょうか。

両方ですね。私たちの草の根活動の影響が社員の意識にじわじわ効いてきたんだと思います。実は今年度に入ってキャリア研修の受講率が上がってきているんです。研修の受講は任意なんですが、それが上がってくるということは社員にとって今まで会社任せだった自分のキャリアについて、やっと自分事になってきたかなという感じはあります。

───キャリアカウンセリングの浸透によって社員の自律的キャリア形成も進んでいるんですね。ところで社内でのキャリアカウンセリングを通して組織の課題も見えてくると思いますが、これまでになにか会社に対してフィードバックされたことはありますか。

キャリア形成支援体制が確立して3年たち、キャリアコンサルタント内では社員の相談の傾向もだいたい把握はしていますが、これまであえて会社側には積極的にフィードバックしてこなかったんです。なぜかというと全面的な守秘義務を謳っているのに、早い段階で組織に開示するのもどうかというのがやはりありました。でも当社のキャリア形成支援もフェーズが一段上がったので、今後はキャリアカウンセリングで見えてきた社員の傾向を人事の中で共有するとか、該当部署と連携して改善していくとか、組織開発として動いていく仕組みを提案することも私にできることかなと思っています。

───高山さんご自身の活動の領域もフェーズ2に入ったということでしょうか。では、高山さんがキャリアカウンセリングを実施するにあたって普段から意識されていることや努力されていることを教えていただけますか。

社内でキャリアカウンセリングをする実務者同士、一緒に成長していくということはいつも意識しています。それから自身の心のケアにも気を付けています。仕事が忙しくて気持ちが業務の方にいってしまっているときなどは納得のいくカウンセリングができないので、相談に際しては自分の状態に敏感になることを意識しています。そのほか社内のキャリアコンサルタントたちとよく話すのは「軸」になるものを持とうということです。やはり一人一人、キャリア支援者として力を高めたいと思っているので、コーチングや復職支援、女性活躍推進など、キャリアカウンセリングとは別の専門性との掛け合わせのような技能の拡がりについても、キャリアコンサルタントとしてのビジョンとして、今後は描けていけたらいいと思っています。

───それぞれが自身のキャリアカウンセリングにおいて専門スキルの深化を意識するということですね。そのほかに今後やっていきたいことはありますか。

私たちが会社から求められているのは従業員に向けたキャリアデベロップメントのための組織づくりですが、キャリアコンサルタントが支援できることって本当に無限にあります。まさに働く人のいるところにキャリアコンサルタントの出番ありという感じですね。個人に対しても組織に対しても、キャリアコンサルタントが働きかけることによって何らかの支援が可能になると思うんです。相談を待つのではなく自分からどんどん出向いていかなくてはと思っています。

───働く人のいるところにキャリアコンサルタントの出番あり、ですね。出向いていけば何らかの支援が可能になるとおっしゃいましたが、具体的にはどのようなことでしょうか。

例えば当社で最近聞こえてくるのは介護と仕事の両立への不安なんですけど、介護の問題は多くの社員が遅かれ早かれ経験することなので、2時間くらいワークショップを開催すると、お互い情報収集もでき、キャリア支援の場として充実した内容になると思うんですね。また女性の活躍推進を支援しているメンターが参加するワークショップだったら、メンターが扱った事例を通して働く女性について一緒に考える機会がもてると思うんです。とにかく2時間だけでももらえたら、社員のキャリア支援はいろいろな形で進めることができると思います。

_xlarge-1024x683.jpg)

───キャリア形成支援の可能性のさらなる拡大に臨まれている高山さんとして、今後キャリアコンサルタントを目指す方に伝えたいメッセージはありますか。

キャリアコンサルタントを目指す方々には、まず自分のことを理解できるようになってほしいです。自分自身の変化を客観的に捉えられるようになることが大切だと思います。あとは世の中の動きに興味を持つことも重要です。人事業界でよく聞くトレンドのワードについて、あるとき自分なりにいろいろ調べてみたら、トレンドのワードって結構間違ったイメージで捉えられていることに気づいたんです。本来の意味で捉えていれば振り回されずに済むのに、間違った認識を持つことによって惑わされてしまうことがあるように思います。

───おっしゃるとおりですね。今はいろんな情報があふれていますから、ただ単に知識を増やすというのではなく、いかに必要な情報を正確に獲得するかということが大切ですね。ところで、高山さんはキャリアコンサルタント資格を取得したあと、キャリアコンサルティング技能検定2級にも合格されていますね。上位級を目指されたのはどういう理由だったのでしょうか。

技能検定2級を受検したのは、セルフ・キャリアドックなどのキャリア支援体制が整備されて3年たった時点でした。自身のカウンセリングの件数も社内外を合わせて650件くらいになっていたでしょうか。このあたりで上位資格に挑戦してみて、自分のキャリアカウンセリングの客観的評価を知りたくなったんです。合否も大事ですが、不合格なら不合格で私の中で形作られているキャリアカウンセリングのどこを見直せばいいのか、そういったことを把握するための指標がほしかったというのが受検を決めた一番の理由ですね。

───事前の情報によると、高山さんはキャリアコンサルティング技能検定2級を含め、これまで受けられた試験はすべて一回で合格されたとか。技能検定の受検に際して何か意識されたことはありますか。

私はどの試験を受ける時も、試験の場を「本当の場所」と思うことにしています。キャリアコンサルティングの試験ではロールプレイ形式の面接試験がありますが、相談者役の方に対して「本当の相談の場」として心から寄り添う気持ちで臨みました。試験として自分が見られていると意識するのではなくて、今この瞬間は相談者に寄り添う時間だと思って緊張しないようにしたと言ったほうがいいかもしれません。基本的に私は普段から相談者さんとの1対1の面談でも余計な力が入らないように取り組んでいるので、試験でのロールプレイも普段の自分と同じように臨もうと思いました。それに面談で私が緊張していたら、それは相手にも伝わることですからね。

───目の前にいる人とその場、その空間を分かち合って、大切に思いながら臨まれているのですね。日々たゆまぬ研鑽を積まれているからこそ、1万人の社員に対して10人のキャリアコンサルタントで対応することが継続できているのですね。

当社のキャリアコンサルタントのメンバー、熱意だけは誰にも負けません。この熱意、おそらく百度以上ありますよ。

───高山さんのそのエネルギー源、行動力の源って何なのでしょうか。

選択肢をいくつも持っていることでしょうか。最近パラレルキャリアとよく言いますが、私はキャリアのパラレルと呼んでいて、自分の中でたくさん選択肢が持てるということは、それだけ自分にチャレンジの可能性があるということにつながると思うんです。選択肢を持つことが、自分の喜びとか豊かさに直結していると思うので選択肢を増やすために行動している気がします。でも自分の仕事として振り返ると、キャリアカウンセリングの仕事などは順風満帆で来ていますが、うまくいかない担当業務もたくさんありましたよ。それこそどうにも動けない、行動できない時期もありました。それは会社、組織ですからどんな業務でも長い目で見れば今は動かない方がよいという時期もあります。行動あるのみという私の価値観とは反対に、そのあたりについては会社から学びました。

───それはオリンパスさんだから学べたという感じですか。

そうですね。今自分自身の身についている能力は、オリンパスだからこそ獲得できた力だと思っています。

まずは国家資格キャリアコンサルタントを目指したい

キャリアコンサルタントキャリアコンサルタントとしてさらに上を目指したい

キャリアコンサルティング